EL BANDOLERO Y EL CORRECTOR DE ESTILO

- Gonzalo Mora

- 10 ago 2019

- 6 Min. de lectura

Actualizado: 28 oct 2024

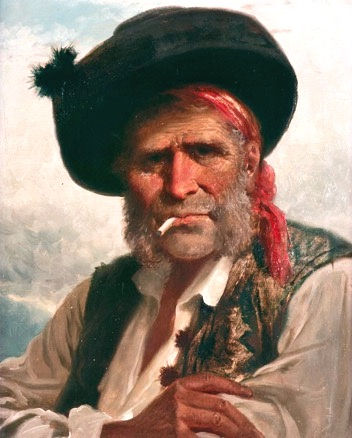

El viejo bandolero,

Robert Kemm (1837 -1895).

Colección Belver.

Me encuentro en la estación de metro Masai Mara, esperando el tren que me lleve a la editorial donde trabajo, cuando siento unos golpecitos en el hombro, por la espalda.Me giro receloso —no en vano vivimos en una sociedad cada vez más impredecible y violenta—, y cuál no será mi sorpresa al encontrarme con un tipo, o jicho, vestido a guisa de los bandoleros andaluces del siglo XIX, esto es, camisa blanca, chaquetilla con chorreras, pantalón de pana hasta la pantorrilla, botas camperas de media caña y sombrero calañés. El toque colorista a esta indumentaria corre a cuenta de una manta morisca doblada sobre su hombro derecho y de una faja granate que, rodeándole su cintura, le sirve de armero para una ferretería de dos trabucos y una navaja de palmo. Con una mirada fría y cortante, este jicho me radiografía de pies a cabeza y, acto seguido, me entrega uno de los papeles que reparte entre los viandantes.

—Toma. Y no te muevas hasta haberlo leído — me dice, en un tono autoritario que refuerza con el tuteo.

Obediente ante aquella tez agitanada donde se recortan unas patillas como hachas, respondo «entendido», y, sin más dilación, comienzo a leer un texto en el que este tipo, tras presentarse como Juan Romero Carmona (JRC), dice encarnar «la moderna versión del bandolero que dibujó el imaginario popular». «Habiendo quedado atrás —leo en el papel, tamaño folio—, ese tiempo en el que mis antecesores en el oficio asaltaban diligencias donde viajaban aristócratas esnifando rapé, o cortijos de terratenientes déspotas y codiciosos que, en sus ratos libres, violaban a las mujeres guapas del pueblo, un servidor se ha acomodado al tiempo presente y ha situado su nicho de negocio en los poderosos, también llamados vips, que se burlan de los ciudadanos y luego eructan en gobiernos, bancos o consejos de administración de grandes empresas. Constatada su despótica tiranía, sobre ellos hago caer mi espada y de ellos espero ver limpia la faz de la tierra».

Sobrecogido por la crudeza del texto, respiro antes de continuar. Porque supongo que el resto tampoco será una crónica rosa. Y acierto. Tras un párrafo en el que JRC manifiesta su escepticismo y desconfianza hacia unas leyes que se doblegan ante los poderosos —argumento irreprochable que constatamos a menudo en los telediarios—, el escrito apela «a quienes deseen aleccionar a estas alimañas de la política o la economía, y no se sientan con fuerzas o capacidad logística para ello». Y a continuación se refieren, no más que a modo de ejemplo, una serie de servicios que van desde el grapado de crotal con inscripción humillante en la oreja del vip, hasta el volcado del contenido de una fosa séptica en el inmaculado habitáculo de su vehícu- lo de alta gama. Como especialidades de la casa se apuntan la colocación de un nido de tarántulas bajo la almohada de la cama del tirano, o su abandono en cualquiera de esas callejas frías y oscuras donde moran los depredadores sexuales. En el caso de vip varón, vestido de marinero impúber; y en el caso de vip hembra, vestida de colegiala del Sagrado Corazón. Todo ello a precios económicos y con eficacia garantizada, pues, apoyándose en la experiencia, JRC afirma que estos ricachones, tras verle las orejas al lobo, no anhelan sino reconciliarse con el prójimo y salvar sus almas. Y añade: «Tornándose temerosos de Dios, entregan sus bienes para obras pías y se afanan en el siglo predicando austeridad. Algunos hasta abrazan el monacato».

Finalizada la lectura, miro a JRC, que sigue a mi lado, y le pregunto, respetando en mi caso el usteo, si desea algo más o puedo continuar mi camino.

—Sí y no —me responde—, o sea, que sí deseo algo más y que, por ello, no puedes seguir con tu camino.

Acto seguido especifica sus pretensiones:

—Quiero una rigurosa evaluación del contenido y forma del escrito.

—¿Puedo preguntarle por qué?

JRC me mira de soslayo y, mientras limpia sus uñas con la punta de la navaja, me responde:

—Porque un pajarito me ha cantado que te ganas la vida ejerciendo de negro para escritores de tres al cuarto y que, cuando no te llega el sustento, ejerces de corrector de estilo, profesión tan necesaria como denostada. Así que aplícate en este menester, si no te importa.

Halagado porque mi fama me precede, y viendo que mi tren no asoma por el horizonte siempre tenebroso del túnel del metro, no me queda sino concederle unos minutos. Ahora bien, sabiendo de la vanidad que suele corroer el espíritu de los escritores, me tiento la ropa antes de juzgar. Tras unos instantes de reflexión, durante los cuales voy del papel al bandolero, del bandolero al papel, decido darle varias espuertas de cal y alguna de arena.

—En primer lugar —le apunto—, debo felicitarle por su escrito. Resulta original, sorprende y capta la atención del lector. Pero queda lastrado por esa voz de profeta judío que nada aporta en estos tiempos laicos que nos han tocado vivir.

Un punto nervioso por la incertidumbre de mi calificación, el rictus de seriedad de JRC se desvanece en el aire espeso de la estación. El bandolero sonríe ahora fugaz y levemente, creyendo tener respuesta a mi objeción.

—Esa influencia —confiesa—, deviene de mis lecturas del Antiguo Testamento, donde he encontrado magníficos referentes éticos para mi oficio.

—Efectivamente —matizo desde mi palestra—, Jehová arenga a los israelitas para liquidar a quienes atenten contra sus riquezas, mujeres, hijos y, por su- puesto, que les inciten a la adoración de ídolos que le descabalguen a Él mismo de su pedestal. O sea, reparte estopa y no ofrece la otra mejilla. Pero ello no valida el olor a desierto y a cabra que se cuela en su texto.

JRC asiente con su cabeza, como si le hubiera revelado la solución a un problema estilístico hasta entonces oculto, pero siempre sospechado. Y en ese asentimiento, el jicho frío y rocoso —capaz de acometer sin escrúpulos a poderosos sin escrúpulos—, cede ante el alumno titubeante y hasta sumiso en su rol de examinando. Sabiéndome, ahora sí, con la sartén por el mango, entro a saco en la crítica.

—Y corrija también su sintaxis. Sintetice, vaya al grano y huya de la perífrasis como alma que lleva el diablo. No caiga en el error de tantos escritores noveles que estiman la calidad de su obra según el número de palabras que han escrito. Considere que el tiempo del lector es escaso y que no es buen negocio aburrirle.

—Ya —responde el bandolero, arrascándose la cabeza por debajo de su sombrero calañés—. Podemos decir lo mismo con menos caracteres, ¿verdad?

—Exacto, amigo, e-xac-to —corroboro silabeando, y poniendo mi mano sobre su hombro—. Procure escribir con «rigor poético», desechando palabras vacuas que no hacen sino lastrar el texto. Por lo demás, considero necesario indicar un teléfono o di- rección para localizarle. Supongo que valora la economía de su negocio por encima de su vocación literaria.

En ese instante, el tren entra en el andén de la estación y reduce paulatinamente su velocidad. La charleta toca a su fin, y JRC, reconociendo mi autoridad en la materia, me agradece los comentarios. Por mi parte, quedo a su disposición por si en un futuro volviera a necesitarme. Ambos nos giramos entonces hacia el convoy, sabiendo pendiente un último gesto de despedida, cuando me asalta un interrogante que no quisiera dejar de resolver. Fuera de duda que este hombre ha actualizado los objetivos del bandolerismo, le pregunto por qué no hace lo propio con su fondo de armario y no viste con atuendo similar al de los justicieros modernos. Como Rambo en las selvas de Sumatra, por ejemplo.

—Lo he pensado, no te creas —me explica—, pero así homenajeo a mis antepasados. Provengo de una estirpe de bandoleros andaluces que heredaron la profesión de moriscos, y cuyo origen se remonta a los íberos que luchaban contra las legiones romanas.

—Quien a los suyos parece, honra merece —sentencio, mientras, ahora sí, nos despedimos con un apretón de manos—. ¿Puedo quedarme con su hoja de pro- paganda?

—Faltaría más.

Ya desde la puerta del vagón, estirando mi figura sobre las cabezas del gentío que entra y sale del mismo, levanto mi brazo y mi voz, y le deseo suerte. Porque trabajo, lo que se dice trabajo, no le ha de faltar. Realmente hay mucho hijo de puta sentado en las poltronas políticas y económicas del mundo en el que vivimos.

Comentarios